Новые данные о составе и распространении видов-акклиматизантов в ихтиоценозах континентальных водоёмов Северо-Западного Кавказа

|

А.Н. Пашков1, Г.К. Плотников1, И.В. Шутов2 |

2 Кубанская госинспекция рыбоохраны, г. Краснодар

Высокий уровень антропогенного загрязнения водных экосистем, гидростроительство и целенаправленная реконструкция фаун привели к значительному увеличению доли неаборигенных видов рыб в водоёмах планеты. Далеко не всегда их появление в водоёмах способствовало увеличению рыбопродуктивности. Известно множество случаев, когда вселение новых видов нарушало экологическое равновесие, изменяло сложившиеся цепи питания, вело к вытеснению аборигенных форм [7].

Водоёмы Северо-Западного Кавказа являлись одним из основных экспериментальных полигонов бывшего СССР по интродукции новых видов рыб. Объектами целенаправленной акклиматизации стали большеротый окунь, пиленгас, хольбрукская гамбузия и другие виды [1]. Часть новых форм проникла в водоёмы региона в результате аутоакклиматизации. Изучению биологии большинства видов-вселенцев в естественных водоёмах Северо-Западного Кавказа уделялось недостаточно внимания. Зачастую сведения, полученные несколько десятилетий назад, без проверки переносились из одного литературного источника в другой. Поэтому к настоящему времени точная информация о таких видах рыб в регионе отсутствует.

Целью данного исследования являлось изучение современного состава, распространения и некоторых размерно-массовых характеристик видов-акклиматизантов в ихтиоценозах континентальных водоёмов Северо-Западного Кавказа.

|

Материал и методы исследования |

Северо-Западный Кавказ включает территорию Кубани и Причерноморья, расположенную в пределах географических координат 47°00´ с.ш. на севере, 43°30´ c.ш. на юге, 36°00´ в.д. на западе и 41°44´ в.д. на востоке [6].

Материал для данной работы собирали в 2002-2003 г. в следующих водоёмах региона: реке Кубани в среднем и нижнем течении, её притоках (реки Малый Зеленчук, Псекупс, Убин, Белая); Краснодарском, Крюковском и Октябрьском водохранилищах; озёрах Старая Кубань, Сазальницкое, Абрау, Лиманчик, Карасунских; реках черноморского побережья (Мзымта, Шахе, Бетта, Пшада, Анапка, Кубанка, Маскага); лиманах Кизилташской системы, а также ряде более мелких водоёмов.

Для получения сведений о составе и распределении мелких видов-акклиматизантов проводили обловы прибрежных акваторий с помощью мальковой волокуши, жаберных сетей, сака из хамсероса и крючковых орудий лова. Данные по крупным видам получали, анализируя уловы рыболовецких бригад и рыбоподъёмника Фёдоровского гидроузла.

Названия видов рыб приведены по [1]. Собранный материал хранится на кафедре зоологии позвоночных и ихтиологии Кубанского госуниверситета; часть его передана в отдел ихтиологии Зоологического музея МГУ.

|

Результаты и обсуждение |

Современная неаборигенная ихтиофауна континентальных водоёмов Северо-Западного Кавказа представлена четырьмя группами видов: ненатурализовавшимися и натурализовавшимися интродуцентами, аутоакклиматизантами и реакклиматизантами.

Ненатурализовавшиеся интродуценты. Завозились в регион для целей товарного рыбоводства и повышения рыбопродуктивности водоёмов. К размножению в естественных водоёмах Северо-Западного Кавказа не способны. Их численность в них может поддерживаться только путём искусственного воспроизводства. Представлены 10 видами 5 семейств.

Изучение этой группы не входило в задачи работы, поэтому приводим лишь её состав по [1, 3, 7, 12]: Polyodon spathula (Walbaum, 1792) - веслонос; Parasalmo mykiss irideus (Walbaum, 1792) - стальноголовый лосось; Aristichthys nobilis (Richardson, 1846) - пёстрый толстолобик; Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) - белый амур; Hypophthalmichthys тоlitrix (Valenciennes, 1844) - белый толстолобик; Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) - чёрный амур; Ictiobus bubalus (Rafinesque, 1818) - малоротый буффало; Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844) - большеротый буффало; Ictiobus niger (Rafinesque,1820) - чёрный буффало; Sarotherodon mossambicus (Peters, 1852) - мозамбикская тиляпия.

Натурализовавшиеся интродуценты. Натурализовавшиеся интродуценты завозились в регион для целей товарного рыбоводства, повышения рыбопродуктивности водоёмов, борьбы с личинками кровососущих насекомых. Образовали в естественных водоёмах самовоспроизводящиеся популяции. В группу входит 6 видов 6 семейств - Карповые (Cyprinidae), Икталуровые (Ictaluridae), Оризиевые (Oryziatidae) Пецилиевые (Poeciliidae), Кефалевые (Mugilidae), Цихловые (Cichlidae).

Rutilus frisii kutum (Kamensky, 1901) - кутум. Исходным материалом для интродукции послужили более 2 млн. экземпляров молоди кутума из бассейна Каспийского моря, выпущенной в 1957-1961 гг. в кубанские лиманы, реки и водохранилища. С 1960 г. на нерест в реки стали заходить половозрелые производители [7]. К настоящему времени в небольшом количестве встречается в Азовском море и лиманах. Нерестится в лиманах и низовьях р. Кубани.

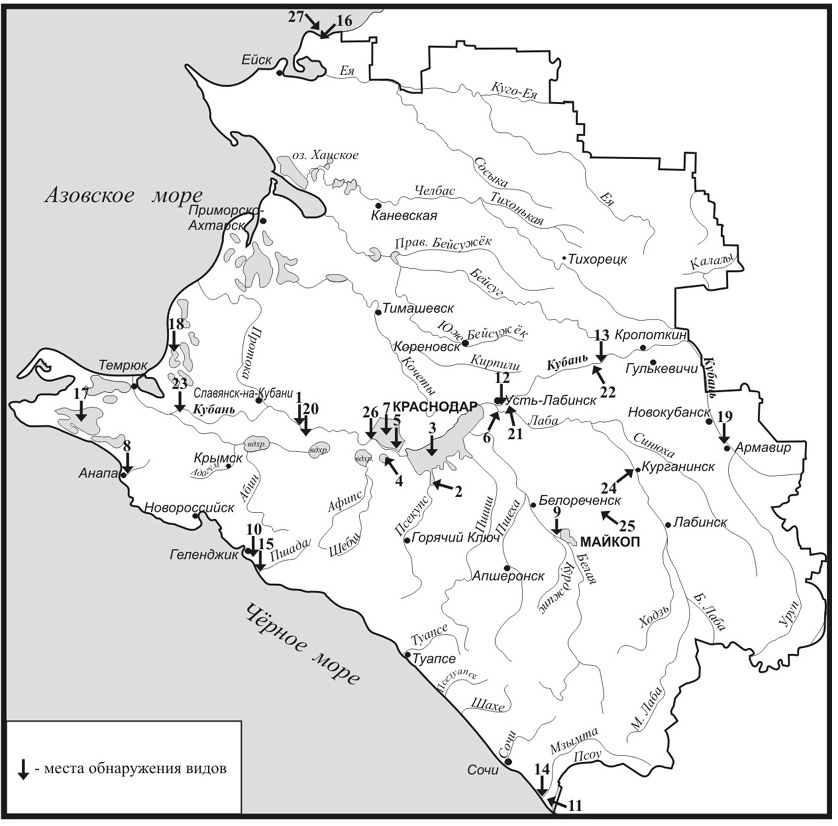

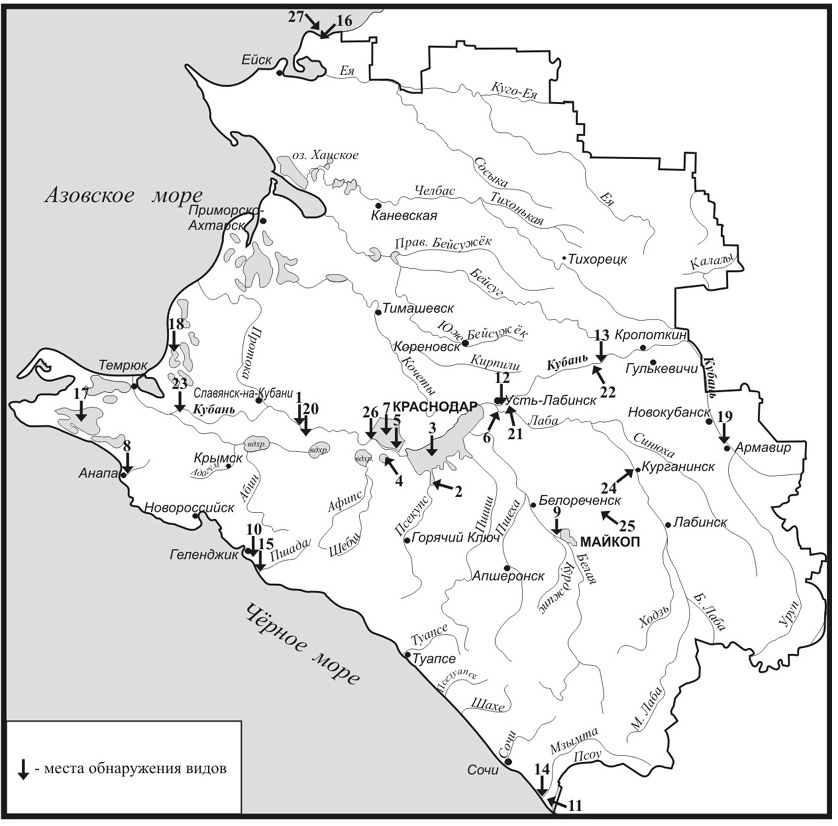

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) - канальный сомик. Представитель североамериканской ихтиофауны, в 1972 г. завезённый в пруды бассейна р. Кубани в качестве объекта прудового рыбоводства [1, 2]. Оттуда проник в естественные водоёмы. Его современное распространение показано на рисунке. Нами обнаружен в нижнем течении р. Кубани от плотины Краснодарского водохранилища до Фёдоровского гидроузла (1), в низовьях р. Псекупс (2), Краснодарском (3) и Октябрьском (4) водохранилищах. Наиболее обычен в тёплом оз. Старая Кубань (5) - водоёме-охладителе Краснодарской ТЭЦ, образовавшимся на месте старого русла р. Кубани и связанном с ней в своей южной части. Места зимовки части популяции находятся в оз. Старая Кубань и в р. Кубани ниже плотины Краснодарского водохранилища. Зимовку переносит хорошо. Средние значения коэффициентов упитанности по Кларк молоди сомиков, пойманных в оз. Старая Кубань в июне (17 экз.) и декабре (19 экз.) 2003 г., составили соответственно 1,30±0,015 и 1,38±0,016%. В естественных водоёмах юга России может достигать массы 5 кг [15]. Максимальная длина тела исследованных нами рыб (36 экз.) составила 24 см, масса тела - 197 г.

Oryzias latipes (Temminck et Schlegel, 1846) - медака. Завезена в регион в 1974 г. из Казахстана для борьбы с личинками малярийного комара. Была выпущена в окрестностях Краснодара (оз. Старая Кубань, Карасунские озёра, озеро на территории Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ), водоёмы карьера у кирпичного завода), а также в р. Анапку [5]. В период исследований в оз. Старая Кубань, р. Анапке и Карасунских озёрах медака нами не обнаружена. Однако в указанных водоёмах встречается другой представитель отряда Карпозубообразные, занимающий сходную экологическую нишу - гамбузия, хорошо отличающийся от медаки по ряду признаков (внутриутробное развитие икры, короткий анальный плавник и др.). Возможно, натурализации медаки в этих водоёмах не произошло из-за вытеснения гамбузией. В озере на территории КубГАУ медака погибла из-за его пересыхания в 2001 г.

Gambusia holbrooki (Girard, 1859) - хольбрукская гамбузия. Представитель североамериканской ихтиофауны. Производителей гамбузии, полученных из Абхазии, с конца 1920-х гг. разводили в питомнике в окрестностях г. Армавира, откуда выпускали в различные водоёмы региона [14]. В 1950-х гг. гамбузия указывалась из р. Бетта [9]. Современное распространение вида приведено на рисунке. В 1990-х гг. она была найдена в р. Лабе у г. Лабинска (6), в придаточных водоёмах р. Кубани в окрестностях г. Краснодара и в оз. Старая Кубань (5) [1, 3]. Изучение р. Бетта показало, что к настоящему времени гамбузия исчезла из этого водоёма, что, на наш взгляд, связано с сильным уменьшением водности этой реки, практически полностью высыхающей летом. Однако она найдена нами в других водоёмах: одном из Карасунских озёр (7); р. Анапке (8); придаточном озере р. Белой у п. Гавердовский (9); в водохранилище на р. Адербиевка (10); в безымянном левобережном притоке р. Мзымта, впадающем в её устье (11); р. Кубани в месте впадения в неё р. Малый Зеленчук (12) и вблизи ст. Тбилисской (13). В естественных условиях вид успешно размножается. Изученные самки (73 экз.) несли от 2 до 141 развивавшихся эмбрионов при среднем значении 33±3,1. Максимальная длина тела самок составляла 44 мм, самцов - 26 мм.

Mugil soiuy Basilewsky, 1855 - пиленгас. Акклиматизация пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне началась после создания маточного стада, потомство которого с 1984 г. выпускалось в Молочный лиман Азовского моря. В настоящее время пиленгас освоил акватории Азовского и Чёрного морей, систематически проникает в континентальные водоёмы (рис.). В осенне-летний период 2003 г. сеголетки этого вида впервые отмечены нами в низовьях черноморских рек Мзымта (14), Пшада (15), Анапка (8). Сеголетки (6,8-10,0 см) и двухлетки (20,8-21,0 см) пиленгаса найдены нами в канале, примыкающем к Сазальницкому озеру (16). В массовом количестве заходит в лиманы Кизилташской системы (17) и ряд Азово-Кубанских лиманов (18).

Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) - золотая (синяя) тиляпия. Указывается для естественных водоёмов региона впервые. Обитает только в одном водоёме - тёплом оз. Старая Кубань, где является объектом любительского рыболовства. В уловах достоверно известны рыбы длиной тела до 16,2 см и массой до 189 г. У трёх самок длиной тела 16,3-17,0 см в ястыках обнаружена икра, среднее количество которой составило 383 шт.

Самоакклиматизанты. В группу входят 4 вида 3-х семейств - Карповые, Окунёвые (Percidae) и Цихловые.

Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) - амурский чебачок. Представитель ихтиофауны р. Амур, расселившийся в водоёмах Европы и Средней Азии, в т.ч. Северного Кавказа (рис.) в ходе работ по интродукции рыб дальневосточного комплекса [7]. Впервые в регионе 20 половозрелых рыб этого вида обнаружены в июне 1988 г. пойменных озёрах р. Кубани у ст. Прочноокопской под Армавиром (19). В сентябре 1998 г. 6 экз. чебачка пойманы в каналах рисовых систем в районе ст. Фёдоровской (20), в 2002 г. - в канале, примыкающем к Сазальницкому озеру (16) [3, 12]. В 2003 гг. в указанном канале мы отловили 7 экз. этого вида средней длиной тела 6,3±0,27 см при колебаниях от 5,2 до 7,3 см и средней массой тела - 5,9±0,75 г при колебаниях от 3,1 до 8,7 г. В марте 2003 г. несколько половозрелых чебачков в брачной окраске пойманы нами в придаточном водоёме р. Кубани вблизи г. Усть-Лабинска (21), в октябре 2003 г. 1 ювенильная особь - в таком же озере у ст. Екатеринославской (22).

Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) - обыкновенный горчак. Евро-азиатский вид с разорванным ареалом [1], недавно обнаруженный в нашем регионе (рис.). Первая находка сделана В.Г. Позняком в августе 1999 г. в пойменном прирусловом водоёме р. Кубани у х. Коржевский (23), затем в октябре 1999 г. - в р. Лаба у г. Курганинска (24). В 2000-2001 гг. последовали новые находки горчака - в притоке Лабы р. Кужоре (25) и пойменных водоёмах низовьев р. Кубани [13], в р. Кубани у г. Краснодара (26) и у ст. Фёдоровской (1) [4]. Мы выявили дальнейшее расширение ареала горчака в водоёмах Северо-Западного Кавказа. В массовых количествах в 2002-2003 гг. горчак был обнаружен в канале, примыкающем к Сазальницкому озеру (16), в 2003 г. - в р. Малый Зеленчук (21); в оз. Старая Кубань (5); в пойменном озере р. Кубани у ст. Екатеринославской (22). Единично горчак встречался в прибрежной зоне Азовского моря у с. Шабельского (27) и в основном русле р. Кубани (12).

Stizostedion volgense (Gmelin, 1788) - берш. Впервые указан в регионе Г.А. Москулом. В настоящее время наиболее многочисленен в нижнем течении р. Кубани и Краснодарском водохранилище, где имеет промысловое значение. В последнем официальные уловы вида в 1998-2002 гг. колебались от 1,3 до 5,1т [11]. Через рыбоподъёмник Фёдоровского узла в 2002-2003 гг. в среднем проходило 5-6 тыс. особей за год. Максимальный ход наблюдается в мае - июне и сентябре - октябре. По мере продвижения к верховьям Кубани численность берша снижается, и уже у г. Кропоткина он встречается единично. Максимальные размеры этого вида в регионе - 44,7 см и 858 г [11]. В 2003 г. в Краснодарском водохранилище длина тела половозрелых рыб модального класса составила 20,0-24,0 см, в р. Кубани у ст. Фёдоровская - 19,0-25,0 см при массе - соответственно 120-200 и 120-220 г.

Aequidens pulcher (Gill, 1858) - голубовато-пятнистая акара. Указывается для региона впервые. Пойманные рыбы предварительно определены нами как A. pulcher, но возможно здесь обитает близкородственный вид - A. coeruleopunctatus [8]. Выпущена в оз. Старая Кубань аквариумистами, размножается в нём. В 2003 г. добыто 7 рыб длиной тела от 5,7 до 10,2 см. Объект любительского рыболовства.

Реакклиматизанты. Представлены 1 видом семейства Осетровые.

Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1752) - стерлядь. До начала ХХ в. была обычна в р. Кубани от устья до ст. Тбилисской. Но уже к середине столетия популяция стерляди в реке практически исчезла [15]. В 1990-х гг. отделом воспроизводства проходных и полупроходных рыб Краснодарского НИИ рыбного хозяйства начаты работы по реакклиматизации стерляди в реке, для чего используются производители из рек Волги, Камы, Оби, Иртыша. В 1998 г. в Краснодарское водохранилище была выпущена первая партия сеголеток в количестве 108 тыс. шт. Особь длиной (L) 48 см от этого выпуска поймана в р. Кубань в 2001 г. и хранится в музее КубГУ. В 2003 г. постоянно отмечалась в рыбоподъёмниках Фёдоровского гидроузла. В мае через него пропущено 5 экз. стерляди, в июне - 8, в июле и августе - по 4, в сентябре - 1 экз. За год доля стерляди составила около 30% от общей численности осетровых, проходивших через рыбоподъёмник.

Исчезнувшие акклиматизанты. Группа состоит из одного вида.

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) - большеротый окунь. Представитель североамериканской ихтиофауны. В 1902 г. интродуцирован из Германии в оз. Абрау [12], в 1937 г. из Абрау переселён в соседний водоём - оз. Лиманчик [10]. Численность популяций этого вида в указанных озёрах во второй половине ХХ в. стала стремительно снижаться. По данным [10] большеротый окунь перестал встречаться в озёрах. Наблюдения, проведённые нами в 2003 г., также выявили исчезновение этого вида из фауны региона.

Таким образом, в настоящее время в континентальных водоёмах Северо-Западного Кавказа достоверно обитает 9 видов рыб-акклиматизантов: кутум, канальный сомик, хольбрукская гамбузия, пиленгас, золотая тиляпия, амурский чебачок, берш, горчак, голубовато-пятнистая акара. Их появление в регионе стало возможным из-за антропогенной деятельности и, прежде всего, интродукционных работ и гидростроительства на р. Кубани, что привело к снижению скорости её течения. Большеротый окунь исчез из ихтиофауны региона. Вероятность исчезновения медаки также очень велика.

Необходимо осуществлять мониторинг популяций амурского чебачка, берша и горчака, проходящих третью фазу акклиматизации - фазу «взрыва». Для полной реакклиматизации стерляди следует продолжить выпуск молоди в р. Кубань и ужесточить контроль за её браконьерским выловом.

Работа выполнена за счёт средств гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских учёных и ведущих научных школ, грант №МК-2564.2003.04.

|

Карта-схема распространения некоторых видов рыб-акклиматизантов в ихтиоценозах водоёмов Северо-Западного Кавказа. |

канальный сомик: 1, 2, 3, 4, 5;

хольбрукская гамбузия: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

пиленгас: 8, 14, 15, 16, 17, 18;

амурский чебачок: 16, 19, 20, 21, 22;

горчак: 1, 5, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

|

Список литературы |

1.

Атлас

пресноводных рыб России / Под ред. Ю.С.

Решетникова. М., 2003.

2.

Виноградов В.К.,

Ерохина Л.В. // Тр. ГосНИОРХ. 1973. Т.103. С.220-225.

3.

Емтыль М.Х., Иваненко А.М. Рыбы Юго-запада

России. Краснодар, 2002.

4.

Емтыль М.Х., Мотрук Е.В. // Актуальные

вопросы экологии и охраны природы

экосистем южных регионов России и

сопредельных территорий. Краснодар, 2002. С.145-147.

5.

Заречная С.Н., Маханько Е.В., Речкалова Н.И.

и др. // Медицинская паразитология и

паразитарные болезни. 1980. Т.49. Вып.1. С.15-18.

6.

Канонников А.М. Природа

Кубани и Причерноморья. Краснодар, 1977.

7.

Карпевич А.Ф. Теория и

практика акклиматизации водных организмов.

М., 1975.

8.

Кочетов С.М. Цихлиды в аквариуме. М., 2003.

9.

Крыжановский С.Г., Троицкий С.К. //

Вопросы ихтиологии. 1954. Вып.2 С.144-150.

10. Лужняк В.А. // Вопросы

ихтиологии. 2003. Т. 43. № 4. С. 457–463.

11.

Москул Н.Г. Морфобиологическая

характеристика берша Stizostedion

volgense

(Gmelin) и его

роль в экосистеме водоемов бассейна Кубани:

Дис. … канд. биол. наук. Ростов-на-Дону, 2003.

12.

Плотников Г.К. Фауна

позвоночных Краснодарского края. Краснодар,

2000.

13. Позняк

В.Г., Кожара А.В. // Актуальные вопросы

экологии и охраны природы экосистем южных

регионов России и сопредельных территорий.

Краснодар, 2002. С.147-148.

14.

Резник П.А. // Природа. 1938. № 5. С.97-99.

15. Троицкий

С.К, Цуникова Е.П. Рыбы бассейнов нижнего

Дона и Кубани. Ростов-на-Дону, 1988.