| Степные реки | |||||||||||||||||||||||||||||

|

К степным рекам относят Ею с наиболее крупным притоком Сосыкой, Челбас, Бейсуг с левобережным притоком Южный Бейсужок и правобережным - Правый Бейсужок, Кирпили с притоком Кочеты, Понуру, Сенгели, Ясени, Албаши. Общая их протяжённость составляет 2,7 тыс. км (Ходячий и др., 1982). Реки Ея и Бейсуг через лиманы впадают в Азовское море. Остальные степные реки в настоящее время непосредственно в Азовское море не впадают, но направлены на северо-запад, в его сторону (Нагалевский, Щеглова, 1993). Густота речной сети степных рек невелика (до 0,3 км/км2) и возрастает в направлении с севера на юг. Они маловодны. Половодье на них наблюдается весной, а в июле - сентябре большинство рек сильно мелеет, местами пересыхает, образуя мелководные разобщённые плёсы, интенсивно зарастающие растительностью (Борисов, 1978). Степные реки имеют повышенную минерализацию с содержанием солей от 600 до 12700 мг/л. В воде большую часть года преобладают сульфатные ионы натрия, а осенью - гидрокарбонаты (Борисов, 1978; Нагалевский, Щеглова, 1993). В историческом прошлом степные реки представляли собой правобережные рукава реликтовой дельты Кубани. В процессе природной трансформации реликтовой дельты её древние протоки постепенно теряли связь с Кубанью. Отрыв рукавов от коренного русла Кубани превратил их в типичные реки дождевого и снегового питания. Поэтому ещё в начале ХХ столетия население стало устраивать в отдельных точках русел степных рек плотины для накопления воды в прудах. Наибольшего развития этот процесс достиг в последние десятилетия (Величко, 1988; Абаев, 1992). Нынешние масштабы гидростроительства на степных реках демонстрируют данные, приведённые в таблице. Их русла перегорожены многочисленными плотинами через 3-4, а иногда даже 1,5-2,0 км (Нагалевский, Юрченко, 2002). В.И. Коровин (1990) указывает, что подавляющее большинство прудов сооружалось на реках без проектов, в виде простого перегораживания рек глухой земляной дамбой. В результате скорость течения в них падала, начиналось заиливание прудов. Слой ила на их дне сейчас местами достигает мощности 5м, а подземное питание полностью прервано. Заиливание водоёмов уменьшает их глубину, способствует зарастанию водной растительностью. Таблица - Искусственные водоёмы в бассейнах степных рек Краснодарского края

Дополнительным фактором уничтожения степных рек явились ликвидация прирусловой растительности и распашка склонов, местами вплоть до уреза воды. Увеличившийся твёрдый сток с суши также способствовал их заиливанию (Нагалевский, 1992). Сток рек в море и лиманы постоянно уменьшается. Лишь в очень многоводные годы, когда прорываются временные плотины, течение и сток рек наблюдаются по всей длине (Нагалевский, Щеглова, 1993). Наиболее крупной степной рекой является Ея (311 км). Её истоки находятся у отрогов Ставропольской возвышенности в 5 км от ст. Новопокровской. Площадь водосборного бассейна составляет 8,7 тыс. км2. (Борисов, 1978; Коровин, Коровин, 1994). Как и другие степные реки, Ея – мелководная медленнотекущая река. Её глубина колеблется от 0,2-0,5 м в верховьях до 1,0-1,5 м в среднем течении, а максимальная скорость течения не превышает 0,8 м/с и наблюдается только весной. В остальное время темп перемещения воды не превышает 0,1 м/с. Долина реки сильно заболочена, а сама река на своём протяжении образует целый ряд небольших лиманов. Дополнительным фактором заболачивания служат многочисленные искусственные пруды глубиной 2-5 м и площадью водного зеркала до 300 м2 (Борисов, 1978). Расход воды в реке небольшой (в среднем за год - 2,5 м3/сек). В общей сложности за год река выносит в море около 80 млн. м3 воды, 0,07 млн. т твёрдых наносов и 200 тыс. т солей. Солевой режим реки не стабилен, минерализация высокая. По химическому составу вода реки относится к сульфатно-натриевым водам второго типа. Из-за очень слабых уклонов в устьевой части, часто наблюдаются нагоны в реку солоноватой воды из Ейского лимана, на расстояние до 8 км вверх по реке (Борисов, 1978, 1979). Истоки

другой крупной степной реки Бейсуг (243 км)

находятся в 9 км на северо-запад от г.

Кропоткина. Впадает она в Бейсугский лиман

у ст. Бриньковской. Площадь водосборного

бассейна реки достигает 5,2 тыс. км2.

Бейсуг -

широкая медленнотекущая река. Ширина её

русла достает местами 400 м. Она весьма

извилиста, образует многочисленные заливы,

старицы и плёсы. Русло реки заросло

макрофитами и перегорожено

многочисленными плотинами, образующими

около 200 прудов (Борисов 1979; Коровин, Коровин,

1994). Водный

режим реки Бейсуг нестабилен. Уровни воды и

расходы колеблются в течение года.

Среднегодовой расход воды составляет 4,8 м3/сек.

В питании реки наряду с атмосферным

доминирует родниковый характер, поэтому

Бейсуг не пересыхает в засушливое время

года (Борисов, 1978). Содержание

солей в Бейсуге, так же, как и в Ее, высокое 1,0-2,6

г/л. Достаточно

крупными реками также являются Кирпили и

Челбас. Длина Челбаса составляет 288 км,

среднегодовой расход воды -

2,4 м3/сек, солёность -

2,0-5,2

г/л. Длина р. Кирпили составляет 202 км,

среднегодовой расход воды -

2,0 м3/сек, солёность -

0,6-1,7

г/л. |

|||||||||||||||||||||||||||||

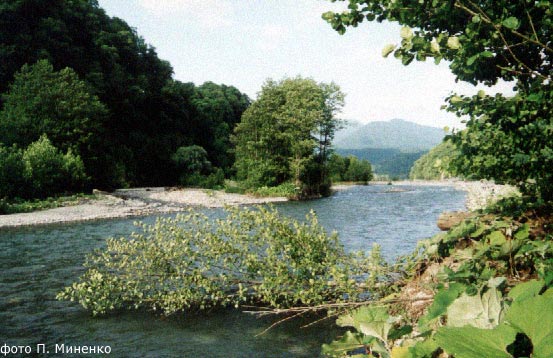

Река Понура. |

В степных реках виды-акклиматизанты пока не обнаружены. В тех участках рек, где ведутся рыбохозяйственные работы и производится зарыбление, встречаются виды-интродуценты:

Aristichthys

nobilis (Richardson,

1846) -

пёстрый

толстолобик;

Ctenopharyngodon

idella (Valenciennes,

1844) -

белый

амур;

Hypophthalmichthys

mоlitrix

(Valenciennes,

1844) -

белый

толстолобик. |

||||||||||||||||||||||||||||

Река Кочеты. |

Подробнее

о степных реках можно прочесть в следующих

публикациях: Абаев

Ю.И. Современное состояние и перспективы

интенсивного рыбохозяйственного освоения

прудов на степных реках Краснодарского

края // Актуальные вопросы экологии и охраны

природы экосистем малых рек: Матер.

Межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар,

1992. С. 202-204. Борисов

В.И. Реки Кубани. Краснодар: Кн. изд-во, 1978.

80 с. Борисов

В.И. Бассейн рек Азово-кубанской

низменности // Природа Краснодарского края.

Краснодар: Кн. изд-во, 1979. С. 136-142. Величко

Е.Б. Судьба правобережья Кубани //

Актуальные вопросы изучения экосистемы

бассейна Кубани: Сб. тез. научно-практич.

конф. Краснодар: Кубанский госуниверситет,

1988. С. 198-202. Коровин

В.И. Экологическая проблема рек

Восточного Приазовья и пути её решения //

Актуальные вопросы экологии и охраны

природы Азовского моря и Восточного

Приазовья: Сб. тез. научно-практич. конф.

Краснодар: Кубанский госуниверситет, 1990. С.

218-220. Коровин

В.В., Коровин В.И. Степные реки

Восточного Приазовья и их «реанимация» //

Актуальные вопросы экологии и охраны

природы предгорных экосистем: Матер.

межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар,

1993. С. 215-217. Нагалевский

Ю.Я. Современное состояние прудов (малых

водохранилищ) Азово-Кубанской равнины //

Актуальные вопросы экологии и охраны

природы экосистем малых рек: Матер.

Межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар,

1992. С. 137-139. Нагалевский

Ю.Я., Щеглова З.П. Экосистемы устьевых

областей степных рек Восточного Приазовья

// Актуальные вопросы экологии и охраны

природы предгорных экосистем: Матер.

межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар,

1993. С. 210-215. Нагалевский

Ю.Я., Юрченко Н.В. Гидрографическая

сеть степных рек Азово-Кубанской равнины //

Актуальные вопросы экологии и охраны

природы экосистем южных регионов России и

сопредельных территорий: Матер. XV

Межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар,

2002. С. 127-131. Плотников

Г.К. Фауна позвоночных Краснодарского

края. Краснодар: Кубанский госуниверситет,

2000. 233 с. Емтыль М.Х. и др. Современное состояние ихтиофауны малых рек Краснодарского края // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем малых рек: Матер. Межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар, 1992. С. 92-95. |

||||||||||||||||||||||||||||

Река Кирпили. |

|||||||||||||||||||||||||||||

| Сазальницкое озеро | |||||||||||||||||||||||||||||

|

Северо-Западное

Предкавказье -

сравнительно бедный в отношении крупных

озёр регион. Сазальницкое озеро имеет

средний размер. Расположено

оно в Щербиновском районе Краснодарского

края на мысе Сазальник в географических

координатах 46°52´

с.ш. и 38°31´

в.д. Озеро находится на расстоянии

несколько десятков метров от побережья

Таганрогского залива Азовского моря. Гидрологический

режим озера формируется за счёт

атмосферных осадков и поступления вод из

Азовского моря. Попадание в озеро азовской

воды происходит во время нагонных ветров

преимущественно через искусственный канал,

примыкающий к его восточной части. Канал

имеет протяжённость около 3 км при средней

ширине 4-5

м и максимальной глубине 2 м. Вдоль его

берегов интенсивно развита водная

растительность, грунт илистый и ракушечный.

Само озеро в последние годы озеро сильно

обмелело и уменьшилось в размерах. Глубина

по большей части его акватории не превышает

30 см, оно сильно заросло околоводной

растительностью. Вода в озере и канале щелочная (рН 8,05), достаточно жёсткая (dH 24,2 ммоль/дм3). Концентрации основных биогенов (мг/дм3) имеет следующие значения: NO2 - 0,0112, NO3 - 4,24, NH4 - 0,32, P - 0,06. Величина перманганатной окисляемости среднего уровня - 8,64 мг/дм3. В сравнении с Азовским морем, в Сазальницком озере и канале в 1,4 раза выше жёсткость воды, в 1,5 раза выше перманганатная окисляемость, в 3 раза меньше концентрация фосфора. По остальным показателям параметры воды сопоставимы. |

|||||||||||||||||||||||||||||

Канал, соединяющий Азовское море и Сазальницкое озеро. |

В бассейне озера обитает два вида-акклиматизанта: Rhodeus

sericeus

(Pallas, 1776)

-

обыкновенный

горчак; Pseudorasbora

parva

(Temminck et Schlegel, 1846) -

амурский

чебачок Подробнее

об озере и его ихтиофауне можно прочесть в

следующих работах: Емтыль

М.Х. и др. Ихтиофауна Сазальницкого озера

// Актуальные вопросы экологии и охраны

природы экосистем южных регионов России и

сопредельных территорий: Мат. XIV межреспубл.

научно-практич. конф. Краснодар, 2001. С. 139–141. Пашков А.Н. и др. Изменения ихтиофауны Сазальницкого озера // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий: Матер. XVII Межреспубликанской научно-практической конференции. Краснодар, 2004. С.112-115. |

||||||||||||||||||||||||||||

| Кизилташские лиманы | |||||||||||||||||||||||||||||

|

Кизилташские

лиманы – это открытая система из трёх

мелководных черноморско-кубанских лиманов

(Бугаза, Цокура и Кизилташского),

расположенная на Таманском полуострове в 70

км западнее Анапы и имеющая общую площадь 24

тыс. га при средней глубине 1,2 м. Эти лиманы

представляют собой чашеобразные водоёмы с

максимальными глубинами в центральных

частях и обширными мелководьями по

периферии. Наиболее глубокое место

расположено в северо-восточной части

Кизилташского лимана и представляет собой

систему котлованов глубиной до 2,3 м и

площадью около 2,3 км²

(Кротов, 1949). Из трёх водоёмов системы

наиболее изолирован лиман Цокур. Нешироким

гирлом он соединяется только с

Кизилташским лиманом. Кизилташский и

Бугазский лиманы разделены сравнительно

непротяжённой косой Голенькая, поэтому

водообмен между ними достаточно

интенсивный. Экосистема

Кизилташских лиманов чрезвычайно мобильна

во времени. Постоянные изменения её

состояния связаны прежде всего с

систематическими колебаниями солёности

этих водоёмов, складывающейся за счёт

динамики ежегодных объёмов поступающих в

лиманы пресных и морских вод. Морская вода

попадает в лиманы через т.н. Бугазское гирло

-

канал шириной около 10 м, имеющий

искусственное регулирование водотока.

Морские воды поступают в первую очередь в

Бугазский лиман, расположенный ближе всего

к побережью. Пресная вода через т.н.

магистральный опреснительный канал (р.

Кубанку) попадает вначале в восточную часть

Кизилташского лимана. Наиболее изолирован

от попадания и морских, и пресных вод лиман

Цокур. Долговременная

динамика солёности воды в лиманах выглядит

следующим образом. В XIX

в. лиманы были опреснёнными, и в них

нагуливались и нерестились ценные

проходные и полупроходные виды рыб -

осетровые, судак

и др. (Плотников, 2001). Впоследствии, из-за

пересыхания черноморского русла р. Кубани,

лиманы полностью отделились от Чёрного

моря узкой песчаной полосой -

Анапской пересыпью, и пересохли. Лишь во

время чрезвычайно больших паводков лиманы

заполнялись водой и образовывали одно или

нескольких морских гирл. Благодаря

искусственно построенному в 1960-1965

гг. каналу, воды р. Кубань вновь стали

поступать в лиманы, что привело к

постепенному заполнению их водой (Троицкий,

1958; Борисов, Лозовой, 1979; Ходячий и др., 1982). Во

второй половине ХХ в. солёность воды в

лиманах колебалась в широких пределах. Их

воды в разные периоды относились согласно

международной классификации к

миксогалинным, эвгалинным и гипергалинным

зонам. Так, в 1955-1959

гг. солёность воды в лиманах колебалась от

20,2 до 57,1%о (Бабаян, 1961). В 1970-х гг.

содержание солей в лиманах изменялось от 19-30%о

весной до 76%о в августе -

сентябре (Борисов, Лозовой, 1979). Подобная

ситуация сохранялась до середины 1990-х гг.,

после чего началось резкое опреснение

лиманов. Уже в 1998–2001 гг. среднее значение

солёности в них составило 11-15‰,

а максимальное не превышало 21‰ (Норвилло,

Пьянова, 2002). Летом 2002-2003

гг., по нашим данным, средняя солёность воды

в Бугазском лимане составила 14,5‰, в

Кизилташском -

12,3‰, а наиболее опреснена вода лиманов

была вблизи устья р. Кубанки -7,1‰.

Таким образом, воды лиманов стали

относиться к миксомезогалинной категории. Температурный

режим Кизилташских лиманов ввиду их

мелководности определяется главным

образом температурой воздуха, поэтому

минимум температур приходится на январь,

максимум – на июль-август.

Макрофиты

лиманов местами образуют густой подводный

ковёр. В связи с этим кислородный режим в

них удовлетворительный. В летний период 2003-2004

гг. в дневные часы в поверхностных слоях

воды содержалось 15,0–20,0 мг/л кислорода,

ночью -

7,4–8,6 мг/л. Поэтому заморные явления в

Кизилташских лиманах редки и, если и имеют

место, то только в прибрежных зонах с

подветренной стороны, где отсутствие

растительности и перемешивания ветром

может способствовать развитию кислородной

недостаточности. Интерес

ихтиологов к лиманам обусловлен прежде

всего перспективами их использования в

качестве нагульно-воспроизводственных

участков для кефалевых рыб (Бабаян, 1961;

Абаев, 1991 и др.). Однако в свете современных

негативных изменений экологического

состояния большинства водоёмов Азово-Черноморского

бассейна следует учитывать и роль лиманов

как нагульных и нерестовых участков других

видов рыб региона. В

связи с динамикой гидрологических и

гидрохимических параметров лиманов состав

и структура сообществ рыб в них постоянно

меняются. За весь период исследований здесь

отмечено свыше 70 видов и подвидов рыб

различных экологических групп (Плотников,

2001). В период опреснения в лиманы проникают

пресноводные формы, во время осолонения их

ихтиофауна меняется на морскую Сложившаяся в последние годы гидрологическая ситуация привела к уменьшению разнообразия ихтиофауны лиманов. Интенсивный сброс через р. Кубанку опреснённых вод привёл к вытеснению из их акватории многих стеногалинных морских форм. Существующая солёность позволяет осваивать всю площадь лиманов только эвригалинным видам. Морские стеногалинные формы концентрируются в районе Бугазского гирла, пресноводные - в месте впадения в лиманы р. Кубанки. |

|||||||||||||||||||||||||||||

Кизилташский лиман. |

Из видов рыб-акклиматизантов в лиманах встречается только один вид: Liza haematocheila (Temminck et Schlegel, 1845) - пиленгас.

О лиманах и их ихтиофауне подробнее можно прочесть в следующих работах: Абаев

Ю.И. Современное состояние и перспективы

интенсивного рыбохозяйственного

использования Кизилташских лиманов //

Актуальные вопросы экологии и охраны

природы экосистемя Черноморского

побережья: Матер. научно-практич. конф.

Краснодар, 1991. С.241-243. Бабаян

К.Е. Разведение кефали в лагунах. М.: Рыбное

хоз-во, 1961. 77 с. Борисов

В.И., Лозовой С.П. Лиманы и озёра // Природа

Краснодарского края. Краснодар: Кн. изд-во,

1979. С.117-126. Кротов.

А.В. Жизнь Чёрного моря. Одесса: Областное

изд-во,

1949. 127 с. Норвилло

Г.В., Пьянова С.В. О нересте пиленгаса Mugil

soiuy Bas.

в системе Кизилташских лиманов Чёрного

моря // Актуальные вопросы экологии и охраны

природы экосистем южных регионов России и

сопредельных территорий: Матер. Межреспубл.

конф. Краснодар, 2002. С. 148-150. Плотников

Г.К. Ихтиофауна различных водных экосистем

Северо-Западного Кавказа. Краснодар:

Кубанский гос. ун-т, 2001. 166 с. Плотников

Г.К., Емтыль М.Х., Абаев Ю.И. Современное

состояние ихтиофауны Азовских и

Черноморских лиманов Краснодарского края //

Актуальные вопросы экологии и охраны

природы Азовского моря и Восточного

Приазовья: Сб. тез. научно-практич. конф.

Краснодар, 1990. С.117-124. Троицкий

С.К. Кубанские лиманы. Краснодар: Кн. изд-во,

1958. 55 с. Ходячий Н.П., Москул Г.А., Никитина Н.К. Рыбоводство в водоёмах Кубани. Краснодар: Кн. изд-во, 1982. 95 с. |

||||||||||||||||||||||||||||

Лиман Цокур. |

|||||||||||||||||||||||||||||

| Озеро Абрау | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Закат на оз. Абрау. Для местной популяции большеротого окуня он, по-видимому, наступил около 10 лет назад. |

||||||||||||||||||||||||||||

| Река Мзымта | |||||||||||||||||||||||||||||

|

Мзымта – самая крупная из рек, впадающих в Чёрное море на территории Краснодарского края, до сих пор, не смотря на антропогенное воздействие, сохранившая свою многоводность и специфический гидрологический и гидрохимический режим. Она берет начало в горах на высоте 2980 м, вытекая из озера Верхний Кардывач, расположенного в горной подковообразной котловине южного склона Главного Кавказского хребта у горы Лоюб, и впадает в Чёрное море у г. Адлер. Длина реки 89 км, площадь водосбора 885 км, средний уклон 27°. Водный режим паводочный. Паводки наблюдаются весной, летом и осенью и связана с выпадением осадков и таянием снегов. Наиболее сильные паводки обычно бывают в апреле-мае. В Мзымту впадает много притоков, наиболее крупные из них - Пслух, Пудзико, Чвижепсе, Лаура, Ачипсе. Всего же в бассейне реки насчитывается 577 притоков и мелких ручьёв общей длиной 1025 км. На водосборе имеется 53 озера. Русло реки в верхнем и среднем течении прямое, умеренно разветвленное. Ниже истока до впадения р. Лаура русло в основном порожистое. На остальном протяжении реки располагаются галечные перекаты, чередующиеся с плёсами. В верховьях река неширокая - 25-30 м, а в устье её ширина достигает 200 м. Глубина на перекатах составляет 0,2 – 0,6 м, на плёсах - 1,5–2,0 м, преобладающая глубина - 1,5 м. Скорость течения варьирует от 0,4 до 3,0 м/с. Среднемесячная температура воды колеблется от 2,8° (февраль) до 12,1° С (август). Средний годовой расход воды у села Кепша составляет около 44 м3/с, а в паводки достигает 764 м3/с. Минерализация вод реки в верховьях составляет 50 мг/л, в среднем и нижнем течении - около 200 мг/л. В районе пос. Красная Поляна находится Краснополянская ГЭС, плотина которой полностью перегородила реку. На реке также располагается два рыборазводных предприятия - Адлерский производственно-экспериментальный рыборазводный лососевый завод (АПЭРЛЗ) и ФГУ Племенное форелеводческое хозяйство «Адлер». |

|||||||||||||||||||||||||||||

Устье р. Мзымта в период паводка. |

В р. Мзымта в настоящее время обитает ряд эндемичных видов и подвидов рыб и рыбообразных: украинская минога, колхидский гольян, южная быстрянка, черноморская шемая, внесённая в Красную книгу РФ черноморская кумжа (лосось) и др.

В

реке в 2003-2004

гг. нами обнаружены следующие виды-акклиматизанты

и интродуценты: Parasalmo

mykiss

irideus

(Walbaum, 1792) -

радужная форель -

жилая форма стальноголового лосося Gambusia

holbrooki (Girard,

1859) -

хольбрукская гамбузия |

||||||||||||||||||||||||||||

Долина р. Мзымта в районе пос. Монастырь. |

Более

подробная информация о реке и её обитателях

приводится в следующих работах: Борисов В.И. Реки Кубани. Краснодар: Кн. изд-во, 1978. 79 с. Дроган В.А. Ихтиофауна Сочинского Национального парка // Биоразнообразие и мониторинг природных экосистем в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике. Новочеркасск, 2002. С. 124–129. Емтыль М.Х. Рыбы Краснодарского края и Республики Адыгея: Справочное пособие. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 1987. 84 с. Емтыль М.Х., Иваненко А.М. Рыбы Юго-запада России. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2002. 340 с. Красная книга Краснодарского края / Отв. ред. В.Я. Нагалевский. Краснодар: Кн. изд-во, 1994. 285 с. Красная книга Российской Федерации (животные). М.: ACT, 2001. 862 с. Крыжановский С.Г., Троицкий С.К. Материалы об ихтиофауне рек Черноморского побережья (в пределах Краснодарского края) // Вопросы ихтиологии. 1954. Вып. 2. С. 144–150. Кулян С.А. Черноморский лосось не исчезнет // Рыбоводство и рыболовство. 1999. № 1. С. 17–18. Лужняк В.А. Ихтиофауна рек и лиманов Черноморского побережья России // Вопросы ихтиологии. 2003. Т. 43. № 4. С. 457–463. Мурза И.Г., Христофоров О.Л. Некоторые проблемы воспроизводства черноморской кумжи Salmo trutta labrax Pall. реки Мзымты и закономерности её полового созревания // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1988. Вып. 276. С. 147–159. Навозова Ф.И. Краснодарский край. Краснодар: Кн. изд-во, 1955. 415 с. Панов Д.А. Биология молоди черноморского лосося в речной период жизни: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. М., 1958. 12 с. Пашков А.Н. Рыбы-акклиматизанты континентальных водоёмов Азово-Черноморского побережья России // Проблемы литодинамики и экосистем Азовского моря и Керченского пролива: Тезисы докладов международной научно-практической конференции (г. Ростов-на-Дону, 8-9 июня 2004 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «ЦВВР», 2004. С.68-70. Пашков А.Н., Сушков В.А., Ганченко М.В., Решетников С.И. Ихтиофауна реки Шахе и её влияние на молодь черноморской кумжи, выпускаемую Адлерским производственно-экспериментальным рыборазводным лососевым заводом // Проблемы естественного и искусственного воспроизводства рыб в морских и пресноводных водоёмах: Тезисы докадов международной научной конференции (г. Ростов-на-Дону, июнь 2004 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «ЦВВР», 2004. С.112-114. Плотников Г.К. Ихтиофауна различных водных экосистем Северо-Западного Кавказа. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2001. 166 с. Плотников Г.К., Емтыль М.Х. Современное состояние ихтиофауны рек Черноморского побережья Краснодарского края Плотников // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья. Краснодар, 1991. Ч. 1. С. 117–124. Туниев Б.С. Ихтиофауна Кавказского заповедника // Охрана природы Адыгеи. 1987. Вып. 3. С. 169–173. Туниев Б.С. Круглоротые и рыбы // Фауна Кавказского заповедника / Флора и фауна заповедников. 1999. Вып. 81. С. 39–43. Чихачев А.С., Лужняк В.А. Ихтиофауна пресноводных водоемов Черноморского побережья России // Актуальные вопросы экологии и охраны природы южных регионов России и сопредельных территорий. Краснодар, 2000. С. 118–119. |

||||||||||||||||||||||||||||

Верховья Мзымты в районе Красной Поляны. |

|||||||||||||||||||||||||||||

Среднее течение Мзымты в районе АПЭРЛЗ. |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Река Шахе |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Река

Шахе протекает в южной части

Краснодарского края по южному склону

Большого Кавказа. Располагается она в зоне

влажных субтропиков с мягким тёплым

климатом (среднегодовая температура

воздуха -

18°)

и среднегодовым количеством осадков 1200-2400

мм/год (Коровин и др., 1991). Длина

реки составляет 60 км, максимальная ширина -

до 600 м, максимальная глубина -

3,5 м, площадь водосбора -

562 км2, скорость течения -

0,5-2,0

м/сек, расход воды -

6,5-421,0

м3/сек (Борисов, 1978; наши данные). В

низовьях река окружена горно-лесными, в

среднем течении -

перегнойно-карбонатными, в верховьях -

горно-луговыми почвами. Фитоценозы

изменяются от густых влажных лиственных

лесов колхидского типа в нижнем течении до

субальпийских лугов вблизи истока. В

строении рельефа главную роль играют

палеогеновые сланцевые глины, песчаники и

мергели (Нагалевский, Чистяков, 2001). Как

следствие, грунт в реке представлен

выходами скальных пород, галечником,

валунником или слегка заиленным гравийно-песчаным

субстратом. Река

Шахе -

типичная горная река. Она имеет достаточно

большие уклоны (до 0,14°),

сильное течение, невысокую температуру

воды (2,6-17,3°),

стабильную связь с морем в течение всего

года, относительно большие площади

водосбора, густую гидрографическую сеть.

Это вторая по длине река черноморского

побережья России. Паводки

на реке происходят достаточно часто и не

только в холодное время года. Вызываются

они таянием снега, затяжными дождями или

интенсивными ливнями. Скорость

течения, тип грунта очень сильно меняются в

зависимости от участка реки. Поэтому можно

выделить несколько биотопов, характерных

для реки: основное русло с довольно сильным

течением, глубиной до 1 м, галечным или

валунниковым грунтом; сравнительно

неглубокие небольшие вытянутые заводи со

стоячей водой и печано-илистым грунтом;

глубоководные, незначительно вдающиеся в

берег заливы с обратным течением и крупными

валунами, илом и песком на дне; мелководные

перекаты с очень высокими скоростями

течения и каменистым грунтом. Вода

реки относится к гидрокарбонатно-кальциевому

классу. Из-за низкой

концентрации катионов магния и кальция она

является мягкой. Активная реакция воды

здесь близка к нейтральной (Борисов, 1978).

Газовый режим реки благоприятен. Вода здесь

большую часть времени года перенасыщена

кислородом в силу проточности, небольшой

глубины и интенсивного перемешивания. Уникальные

биоценозы реки в последние годы интенсивно

уничтожаются. Это связано прежде всего с

забором грунта для строительных нужд прямо

из русла реки вдоль её нижнего и среднего

течения, а также интенсивным «джиппингом»,

который проходит не только на легковых

автомобилях «УАЗ», но и грузовиках ГАЗ-66. В

реке указывался один вид-интродуцент: Parasalmo

mykiss

irideus

(Walbaum,

1792) -

радужная форель Нами

в 2003-2004

г. она не обнаружена, однако единичные рыбы

могут проникать в реку через

рыбозаградительные сооружения рыбоводного

пункта «Джегош» (п. Кичмай), где

осуществляется товарное выращивание

радужной форели. |

|||||||||||||||||||||||||||||

Среднее течение реки Шахе. |

Подробнее

о реке и её ихтиофауне можно прочесть в

следующих работах: Борисов В.И. Реки Кубани. Краснодар: Кн. изд-во, 1978. 79 с. Дроган В.А. Ихтиофауна Сочинского Национального парка // Биоразнообразие и мониторинг природных экосистем в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике. Новочеркасск, 2002. С. 124–129. Емтыль М.Х., Иваненко А.М. Рыбы Юго-запада России. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2002. 340 с. Красная книга Краснодарского края / Отв. ред. В.Я. Нагалевский. Краснодар: Кн. изд-во, 1994. 285 с. Крыжановский С.Г., Троицкий С.К. Материалы об ихтиофауне рек Черноморского побережья (в пределах Краснодарского края) // Вопросы ихтиологии. 1954. Вып. 2. С. 144–150. Кулян С.А. Черноморский лосось не исчезнет // Рыбоводство и рыболовство. 1999. № 1. С. 17–18. Лужняк В.А. Ихтиофауна рек и лиманов Черноморского побережья России // Вопросы ихтиологии. 2003. Т. 43. № 4. С. 457–463. Навозова Ф.И. Краснодарский край. Краснодар: Кн. изд-во, 1955. 415 с. Пашков А.Н. и др. Ихтиофауна реки Шахе и её влияние на молодь черноморской кумжи, выпускаемую Адлерским производственно-экспериментальным рыборазводным лососевым заводом // Проблемы естественного и искусственного воспроизводства рыб в морских и пресноводных водоёмах: Тез. докл. Международной научн. конф. (г. Ростов-на-Дону, июнь 2004 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «ЦВВР», 2004. С.112-114. Плотников Г.К. Ихтиофауна различных водных экосистем Северо-Западного Кавказа. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 2001. 166 с. Плотников Г.К., Емтыль М.Х. Современное состояние ихтиофауны рек Черноморского побережья Краснодарского края // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья: Матер. научно-практич. конф. Краснодар, 1991. Ч. 1. С. 117–124. Чихачев А.С., Лужняк В.А. Ихтиофауна пресноводных водоемов Черноморского побережья России // Актуальные вопросы экологии и охраны природы южных регионов России и сопредельных территорий: Матер. Межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар, 2000. С. 118–119. |

||||||||||||||||||||||||||||

Долина реки Шахе. |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Река Пшада |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

Река Пшада расположена в западной части Черноморского побережья Кавказа. Климат в зоне её протекания близок к средиземноморскому. Количество осадков здесь колеблется от 700 до 900 мм в год (Коровин и др., 1991). Река протекает в окружении широколиственных дубовых, и буковых лесов. Дина реки около 35 км, площадь водосбора - 358 км2, уклон ложа - 0,01, расход воды - до 215 м3/сек, минерализация - 500 мг/л (Борисов, 1978; Коровин и др., 1991). По нашим данным максимальная ширина реки около 150 м, предельная глубина - 4 м, скорость течения - 0,1-0,8 м/с. Грунт реки в верхнем и среднем течении галечниковый. По генезису он соответствует карбонатным породам, сланцевым мергелям и тонкослоистым известнякам (Нагалевский, Чистяков, 2001). В низовьях дно реки преимущественно галечниково-песчаное, в ямах встречается глинистый грунт с илистыми отложениями. По полноводности Пшада является четвёртой рекой российской части черноморского побережья (Борисов, 1978), но сезонное распределение её стока крайне неравномерно. Расход воды в период продолжительной межени настолько мал, что в низовьях течение практически не ощущается, а средний участок реки даже частично пересыхает, в результате чего устье и верховья разделяются несколькими километрами сухого ложа. А в устье между морем и рекой образуется барьер из гальки, в результате чего прямая связь реки с морем прекращается. В холодное время года в результате обильных осадков на реке часты паводки. В последние годы водность реки снизилась, что связано с резко негативным антропогенным воздействием. В верхней и средней части русла реки идёт интенсивная вдольбереговая вырубка лесов. А в летний период начал широко практиковаться «джиппинг» - перевоз туристов по маршрутам, часть которых проходит по руслу реки. Проезжающие машины не только взмучивают воду, но и уничтожают кормовой зообентос и молодь рыб. |

|||||||||||||||||||||||||||||

Среднее течение р. Пшады в 7 км от устья. Пиленгас встречается и здесь. |

Из видов-акклиматизантов в реке встречается только: Liza

haematocheila

(Temminck

et Schlegel, 1845) -

пиленгас.

Подробнее

о реке и её обитателях можно прочитать в

следующих работах: Борисов

В.И. Реки Кубани. Краснодар: Кн. изд-во, 1978. 80 с. Геращенко

И.Н. и др. Изучение

суточного хода температуры рек

черноморского побережья на примере реки

Пшада // Актуальные

вопросы экологии и охраны природы

экосистем южных регионов России и

сопредельных территорий: Матер. Межреспубл.

научно-практич. конф. Краснодар, 2000. С. 185-189. Коровин

В.И. и др. Природные условия Краснодарского

Черноморья // Актуальные

вопросы экологии и охраны природы

экосистем черноморского побережья: Матер.

научно-практич. конф. Краснодар, 1991. С. 212-214. Крыжановский

С.Г., Троицкий С.К. Материалы об ихтиофауне

рек Черноморского побережья (в пределах

Краснодарского края) // Вопросы ихтиологии.

1954. Вып.2. С.114-150. Лужняк

В.А. Ихтиофауна рек и лиманов черноморского

побережья России //Вопросы ихтиологии. 2003. Т.43.

№4. Лужняк

В.А., Чихачёв А.С. Видовой состав ихтиофауны

водоёмов черноморского побережья России //

Основные проблемы рыбного хозяйства и

охраны рыбохозяйственных водоёмов Азово-Черноморского

бассейна. Ростов-на-Дону, 2000. С.73-84. Нагалевский

Ю.Я. и др. Географические особенности рек

Черноморского побережья Краснодарского

края // Актуальные вопросы экологии и охраны

природы экосистем черноморского побережья:

Матер. научно-практич. конф. Краснодар, 1991. С.

190-193. Нагалевский

Ю.Я., Чистяков В.И. Физическая география

Краснодарского края. Краснодар: КубГУ, 2001. 256

с. Плотников

Г.К., Емтыль М.Х. Современное состояние

ихтиофауны рек Черноморского побережья

Краснодарского края // Актуальные вопросы

экологии и охраны природы экосистем

черноморского побережья: Матер. научно-практич.

конф. Краснодар, 1991. С. 133-135. Плотников

Г.К. и др. Ихтиофауна реки Пшада // Актуальные

вопросы экологии и охраны природы

экосистем южных регионов России и

сопредельных территорий: Тез. докл. Х

Межреспубл. конф. Краснодар, 1997. С. 185-189. Чихачёв

А.С., Лужняк В.А. Ихтиофауна пресноводных

водоёмов Черноморского побережья России // Актуальные

вопросы экологии и охраны природы

экосистем южных регионов России и

сопредельных территорий: Матер. XIII

Межреспубл. научно-практич. конф. Краснодар,

2000. С. 185-189. |

||||||||||||||||||||||||||||

Низовья реки Пшады изобилуют пиленгасом. |

|||||||||||||||||||||||||||||

| Река Бетта | |||||||||||||||||||||||||||||

|

Верхнее течение р. Бетты. |

В середине ХХ в. в этой реке обитала гамбузия. Ныне водность реки значительно упала, и рыбы из неё исчезли. |

||||||||||||||||||||||||||||